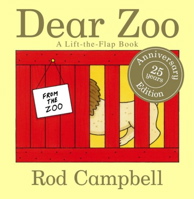

今回の講座の課題書は『Dear Zoo』。

朗読方法ともうひとつの講座の柱は、指導方法だ。

本書では、「0-2歳の子どもを持つ親の指導」を考えた。

対象は大人である。昨今はこうしたプログラムに「パパ」の参加も多い。

心の底では、「女子どもの絵本」とか思っている人もいるかもしれない。

そんな大人を納得させる指導を、したいではないか。

親たちに伝えたいのは、こんなこと;

英語絵本を親が読んであげること、いっしょに読む時間を作ることはなぜ子どもの成長にいいのか。子どもの英語教育にいいのか。

『Dear Zoo』という本は、どこがいいのか、おもしろいのか。

子どもの英語学習について、「こうするといい」と語る人は多い。

しかし、「世間話」だったり自分の経験だけだったり。

「これだ!」とわかりやすくても、なんら科学的根拠を示してくれない、またはそうれがない。これでは、科学の世界ではウソと言われてもしかたない。

リードアラウド指導者としては、ある言説が、科学的な裏付けがあるものならその出所を示す用意はあるべきだし、経験に基づくものなら経験だと明確に明かす。「風説」ならそれはそうだとはっきりさせる。

英語教育について語るとき、その「確からしさ」を明確にしよう。

20世紀、それも後半近くに第二言語の習得が「学」または「論」として科学的に研究されるようになった。

認知心理学など心理学、社会学、脳科学など、周辺の科学と共鳴して発達している。今日この時間にも、新たな論や、仮説だったものが定説になり、あらたに認知されているかもしれない。

いつか「責任者を出せ〜」と、いわれないように…

「CDやAIではなく、親が生の声で読んであげてください」

「1日15分でいいんです、毎日、読んであげてください」

「親の訛りはほとんど心配ありません」

…たとえば、これら科学的または統計的裏付けがあるのだが、「一介の」英語の先生があいまいに言ったのでは、眉唾かと聞き流されてしまうかもしれない。

しかし、しっかりと

「第二言語習得学」や

PISA(Programme for International Student Assessment)の結果をOECD(Organization for Economic Co-operation and Development)が分析した結果に基づいているとか、

これらを知っていて話しているのだとわかれば、説得力があるだろう。

科学的とは、真っ赤な嘘を平気でつかない、どこが確かで、どこが不確かかを認識した態度でもある。

第二言語習得学について、もっと学んで、認定講座で皆さんと考えをすり合わせる時間が必要だと思った、今回の認定講座であった。

*****

リードアラウドに興味を持っている皆さんに、ぜひ一度は読んでいただきたい本:

岩波新書『外国語学習の科学ー第二言語習得論とは何か』白井恭弘 著