第二言語習得論によれば、英語学習を開始する年齢は、

Older is faster, younger is better.

との事。

これはどっちがいいということではなく、早く始めれば(発音など)よりうまくなるし、遅く始める(中学生など)場合は、短期間で学べるということ。

年齢によって学び方が違うということだろう。

今学期、改めてそのことを親子クラスで実感している。

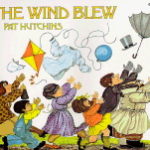

『The Wind Brew』

この本をリードアラウドしているのだが、本スクールでは2度目の採用だ。

4年ほど前に1回、4-5歳児を含む英語を始めて1~2年未満の、初級親子クラスで使用した。

しかし、本年度は小学1~2年生、英語も3年目以上のちょっとしたベテラン親子クラスだ。

教えるスタイルはリードアラウドだから基本は変わらないが、どこに力が入るか、内容の詳細が、図らずとも違ってくるのが興味深い。

大きな違いは、生徒の無意識的な興味(わからなくて気になるところ)が、名詞ではなく動詞に移ってくるということ。

本書の話の筋は簡単だ。

英国らしき田園で強い風が発生し、それが移動し場所を変えながらいろんなものを巻き上げて進む。そのものの、それぞれの持ち主たちが追って行く。

ここで、飛ばされるもの(名詞)の確認は、このクラスには難しいことではない。知っているものも多い。

わからないのは、どう飛ばされるかを言い表している言葉たちだ。

英語入門したてのクラスの場合、「主人公」であるthe windは、ただ「吹いて=blew away」していく、と大雑把にくくられ理解される。

しかし、本年度の「ベテラン」小学生は、それに加えて「誰のものが」、「どのように」いう情報を付け加えても、混乱がなないだろう。

これは「勘」でもあり、ちょっと「科学的」でもある。

「科学的」の根拠は、本クラス全員が、前年度末のReading Fluencyアセスメントで、英語圏G1の1学期以上の英語を読解し音読する力がある、という数字がでていること。

ということで、英語の動詞の豊かさを、そろそろ学ばせていこうと思う。

それにしても、いつも思うのだが、英語圏で「よい絵本」として長く出版され続けてきた、いわゆるロングセラーは、懐が深い。

簡単と見せて、意外と難しかったり、難しいそうでも簡単そうだったり。

何層にも読解ができる。何歳でも楽しめる部分、学べる部分がある。

そんな例が、本書の動詞の語彙。

見かけや仕立ては簡単そうな絵本だが、使われている動詞は実は難しい。

風の吹き方にもいろいろある。

みんな風の行為だが、みんな違う。

渦巻いたりwhirled,

ものを剥ぎ取ったりplucked,

うばったりsnatched,

たたきとったりwhipped,

つかみとったりgrabbed…

こういった絵本に、狭い「英語の力、〜年生程度」などの線引きはできない。

指導者も、いつも広く深い絵本の読み方を心がけたい。