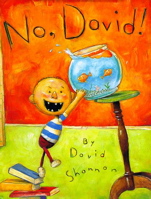

指導者向けの絵本リードアラウド一日講座、今回はリードアラウド「鉄板」のシリーズから、欲張って2冊だった。

内容は、必然的に欲張りになった。

リードアラウドとは?を知る。

表現力(朗読力)アップの演習をする。

リードアラウドらしい指導法を学ぶ。

これを3時間に凝縮。

どうだったろう?

講座に集まって早々の「BEFORE」と、講座の終い際、演習などの後に「AFTER」で、みなさんの朗読が誰の耳にも、変わった、面白くなった!

このことは、お互いの講評にもあって、それぞれが認識できたということ。素晴らしく、嬉しい。

この変化をもたらしたもの、なんだったのか考える。

(「え〜!この絵本のぶんせきって?」の声も上がっていたが、本の分析。

声の要素(強弱、大小、高低、緩急など)を変える演習。

英語(非母語)に母語を使って感情を本文に乗せる演習。

感情をとっさに出す、素早く変えるなど反射的に表現する演習。

これらが、みなさんの中で起こした「化学融合」の結果だったのだろうと思う。

それから、もう一本のこの講習の柱、リードアラウド指導。

全くこれが初めての皆さんが、「さあ!」と模擬授業へと突入させられた。

本の場面場面、ついつい受講者の先生方は「先生の癖」で説明してしまう。それはお手のものだろう。だが、子どもへの発問、問いかけで進めるのが、リードアラウドだ。戸惑いも大きかったに違いない。

「.(ピリオド)ではなく?(クウェスションマーク)に!」と、授業の進め方を改めるよう促されても、何から尋ねたらいいのか、何を尋ねたらいいのか。まずはその戸惑いを経験し、自分たち「先生族」がいかに説明好きか、子どもの興味を削いでいるか、それを自覚してもらえたのではないか。

みなさんが、(恐らく)ひやひやと模擬授業を進めていくうちに、いい発問も出るようになり、次なる課題が見えてきた。

「Yes, and」だ。

子どもが答えたことへのリードアラウド指導者の応え方は、これ。

まずは肯定してから、それから足りないこと、他の答えの可能性などを情報として付け加える。反射的に肯定ができるようになっても、「そうだね。」とyesしっぱなしや、andと言ったはいいが、そこから詰まる。でもそこに、学習要素や別の考え方を加える余地ができたわけで、チャンス!そう捉えられるようになるのには、日常の実践から。

Yes, andで対応しようと、しっかり指導者が意識すること。そして、これを慣れというか癖にしていこう。受講者の今後に期待する。

それからもう一つ、リードアラウドの指導法の特徴は、アクティビティ。

リードアラウド指導の成功の鍵は、声を出させること、発言させることだが、それには緊張を解くことが必要だ。そのためのアクティビティを、少々だが一緒に楽しみ、受講者自身に楽しさを実感してもらった。

More activities, more to do!

More to say…、また是非ご一緒しましょう。